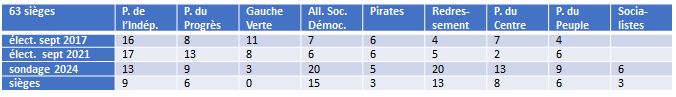

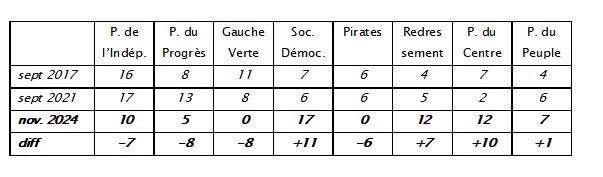

Bjarni Benediktsson, Premier Ministre et président du parti de l’Indépendance, annonce le 13 octobre qu’il va rencontrer Halla Tómasdóttir, présidente de la République, pour lui demander conformément à la constitution de dissoudre l’Alþingi. Ce qu’elle fait : des élections auront lieu le 30 novembre. Bjarni joue gros. Certes il prétend être poussé par l’irresponsabilité de la Gauche Verte, mais il sait que précipiter les élections est le seul moyen d’éviter une probable déroute de son parti s’il attend septembre 2025, fin de la législature. D’ores et déjà les sondages sont mauvais pour lui et ses « alliés » : le parti de l’Indépendance tomberait de 17 sièges à 10, le parti du Progrès de 13 à 5, et la Gauche Verte disparaitrait de l’Alþingi. En face il assiste à deux compétitions, entre Redressement et l’Alliance social-démocrate (ASD) d’une part et d’autre part entre le parti du Centre et celui du Peuple, avec néanmoins une avance pour les deux premiers cités. Selon les mêmes sondages, aucune majorité de deux partis ne paraît possible.

Le 30 novembre Bjarni peut être soulagé : son parti ne perd que deux sièges. Comme à chaque élection législative les électeurs tentés par une aventure en dehors du parti dominant la politique islandaise depuis 100 ans sont « revenus à la maison ». Ses ex-alliés ne peuvent pas en dire autant : le parti du Progrès passe de 13 à 5 sièges, et la Gauche Verte perd ses 8 sièges.

Les deux partis annoncés vainqueurs le sont, mais moins que prévu : l’ASD aura 15 sièges et Redressement 11. La surprise vient du parti du Peuple qui, avec ses 10 sièges (8 pour le parti du Centre), s’installe en arbitre dans la construction du futur gouvernement.

Dès le lundi 2 décembre Halla reçoit les président(e)s de tous les partis dans l’ordre de leurs résultats, et annonce le lendemain avoir mandaté Kristrún Frostadóttir (ASD) pour former un gouvernement. Est-ce le meilleur choix pour une majorité stable ? Halla a désigné le parti arrivé en tête. Il ne lui appartient pas de juger si Kristrún sera ou non en mesure de construire un gouvernement capable de durer. C’est à celle-ci de faire ses preuves ! D’autres possibilités existent si elle n’y parvient pas.

Et on sait que Kristrún est déjà en contact avec Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (Redressement) et Inga Sæland (parti du Peuple). Si elle réussit ce sera ce qu’on appelle déjà le gouvernement des Valkyries. Ces dernières se mettent immédiatement à l’œuvre en se rencontrant chez l’une ou l’autre et en créant des groupes de travail. Rien ne transpire de leurs rencontres sinon qu’elles en sont très satisfaites, car « des Valkyries doivent vaincre » (Inga). Elles espèrent parvenir à un programme complet et une liste de ministres avant Noël. Belle performance si l’on considère qu’en Islande plus qu’ailleurs la période est avant tout propice à la fête !

Un examen superficiel pourrait laisser croire qu’il y a peu à négocier. Sur les sujets les plus clivants, tels que l’immigration et l’adhésion à l’UE ou encore la fiscalité chacune a laissé entendre que des compromis sont possibles. Le plus important est que l’on a affaire à trois femmes totalement différentes. Suivons le même ordre que Halla.

Kristrún Frostadóttir (36 ans) est née à Reykjavík et y a fait des études d’économie, complétées à Boston et Yale. Ella a ensuite travaillé comme économiste dans divers établissements financiers notamment Morgan Stanley à Londres et New-York. Elle est élue députée ASD de Reykjavík en septembre 2021 et accède sans opposition à la présidence de ce parti en octobre 2022. De 9.9% à l’élection de 2021, son parti bondit à 15% fin octobre, 25% fin janvier, 27% début 2024, pour ensuite lentement retomber autour de 20%. Que s’est-il passé ? Certainement la déception après cet enthousiasme pour la nouveauté politique dont les électeurs islandais sont coutumiers… avant d’aller voter ! Et cette déception repose sur des annonces intempestives mal reçues par d’anciens dirigeants de son parti et une partie de son électorat, par exemple sur l’immigration, où elle propose de s’inspirer de l’exemple danois, ou la reprise des négociations d’adhésion à l’UE qu’elle veut reporter en fin de législature. Elle sera la technocrate des Valkyries.

A l’inverse Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (59 ans) a un passé politique chargé, qu’elle entame au sein du parti de l’indépendance dès ses études de droit. Elle est élue députée à Reykjavík en 1999 et sera présente à l’Alþingi jusqu’à ce jour, hormis une interruption entre 2013 et 2016. Elle occupe divers postes ministériels et est vice-présidente du parti de l‘Indépendance de 2010 à 2015 aux cotés de Bjarni Benediktsson. L’année suivante elle rejoint le tout nouveau parti « Redressement » fondé par les « européens » du parti de l’Indépendance. Elle est réélue députée en 2016 sous cette nouvelle étiquette et redevient ministre dans un gouvernement dirigé par… Bjarni. Elle accède à la présidence de Redressement en 2017 et n’aura de cesse de développer pour son parti une image social-libérale le distinguant toujours plus clairement du parti de l’Indépendance, au point d’en absorber une partie des électeurs. Même née dans une famille d’artistes, Þorgerður Katrín représente pour beaucoup la grande bourgeoisie de la capitale.

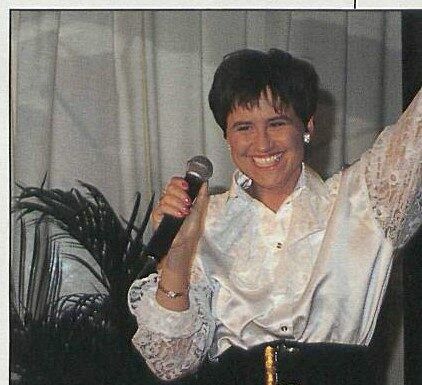

Inga Sæland (64 ans) en est l’antithèse. Née dans une famille de pêcheurs à Ólafsfjörður, mère de quatre enfants, elle a fait des études de droit et de sciences politiques à Reykjavík. Elle est aussi une chanteuse reconnue et a été célèbre comme championne d’Islande de karaoké. C’est pourquoi elle est peu prise au sérieux lorsque en 2016 elle fonde le parti du Peuple qui s’adresse aux Islandais qui connaissent « la souffrance, la pauvreté, la discrimination et l’injustice ». De même elle surprend beaucoup lorsqu’elle se compare – à tort ! – à Marine Le Pen, peut-être parce qu’elle est hostile à l’immigration, perçue comme détournant des sommes qui pourraient être mises à disposition d’Islandais en difficultés. Mais son parti obtient 4 sièges en 2017, 6 en 2012 et 10 en 2024. Inga a la réputation de laisser peu de place aux députés de son parti, et on le comprend lorsqu’il leur arrive d’intervenir. Cette fois pourtant elle a su attirer Ragnar Þór Ingólfsson, ancien président de VR le plus grand syndicat islandais. Et cette présence est évidente sur une plateforme électorale axée sur les besoins quotidiens des Islandais plus que sur l’immigration, à la différence du parti du Centre, son concurrent populiste, qui fait grise mine. Ainsi est vérifié par son contraire l’axiome selon lequel « lorsqu’un parti n’a rien à dire, il parle de l’immigration ».

Car chacun a compris que j’ai écrit ces lignes avec un œil sur l’actualité politique française !